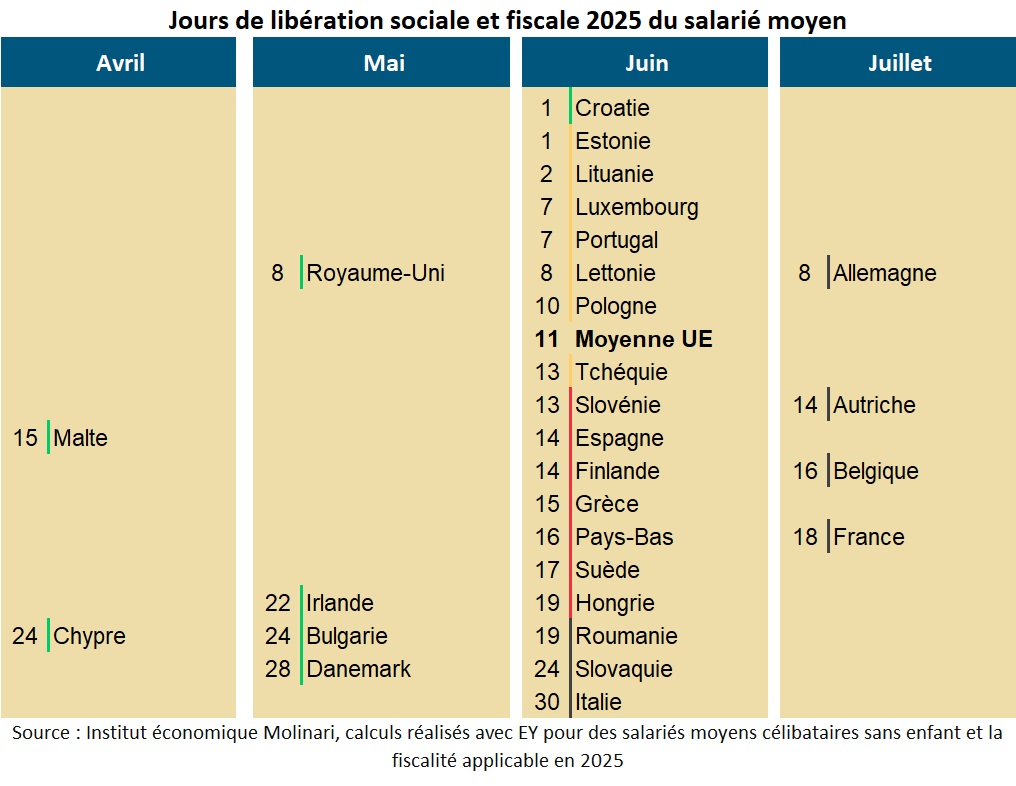

Le salarié moyen français travaille jusqu’au 18 juillet pour financer les services publics et prestations collectives. En 2025, la France reste la championne des prélèvements obligatoires sur le salarié moyen, devant la Belgique et l’Autriche

Paris, 18 juillet 2025 – Grâce à des données calculées par EY, l’Institut économique Molinari publie, pour la 16ème année consécutive, son étude sur la pression sociale et fiscale réelle du salarié moyen au sein de l’Union européenne (UE).

Ce classement présente la spécificité de chiffrer pour l’année en cours la pression sociale et fiscale réellement supportée par les salariés moyens avec une méthodologie robuste et uniforme dans toute l’UE à 27, permettant d’appréhender l’impact réel des impôts et charges et leurs évolutions.

La France n°1 du trio de tête des pays qui prélèvent le plus les salariés moyens

La France est championne des prélèvements obligatoires en 2025, avec une libération sociale et fiscale le 18 juillet. Jusqu’à cette date, le salarié moyen célibataire n’a pas de contrôle direct sur l’affectation des fruits de son travail. La fiscalité sur le salarié moyen ressort à 54,4 % lorsqu’on tient compte des cotisations sociales, la CSG et la CRDS, l’impôt sur le revenu et la TVA qui réduisent son pouvoir d’achat. Elle augmente légèrement par rapport à l’an passé (+0,40 %) avec à la clef le recul d’un jour de la libération fiscale et sociale.

La Belgique est 2ème sur le podium avec une libération sociale et fiscale le 16 juillet. L’ex numéro 1 de ce classement (de 2011 à 2015) était devenue grâce à son « Tax shift » n°2 (de 2016 à 2017) puis n°3 (depuis 2018). Elle est n°2 en 2025 (comme l’an passé) avec 54 % de pression sociale et fiscale, en légère hausse par rapport à l’an passé (+0,50 %) avec à la clef le recul d’un jour de la libération fiscale et sociale.

L’Autriche est 3ème sur le podium avec une libération sociale et fiscale le 14 juillet. La fiscalité sur le salarié moyen ressort à 53,4 %, en légère hausse par rapport à l’an passé (+0,5 %) avec un recul de deux jours.

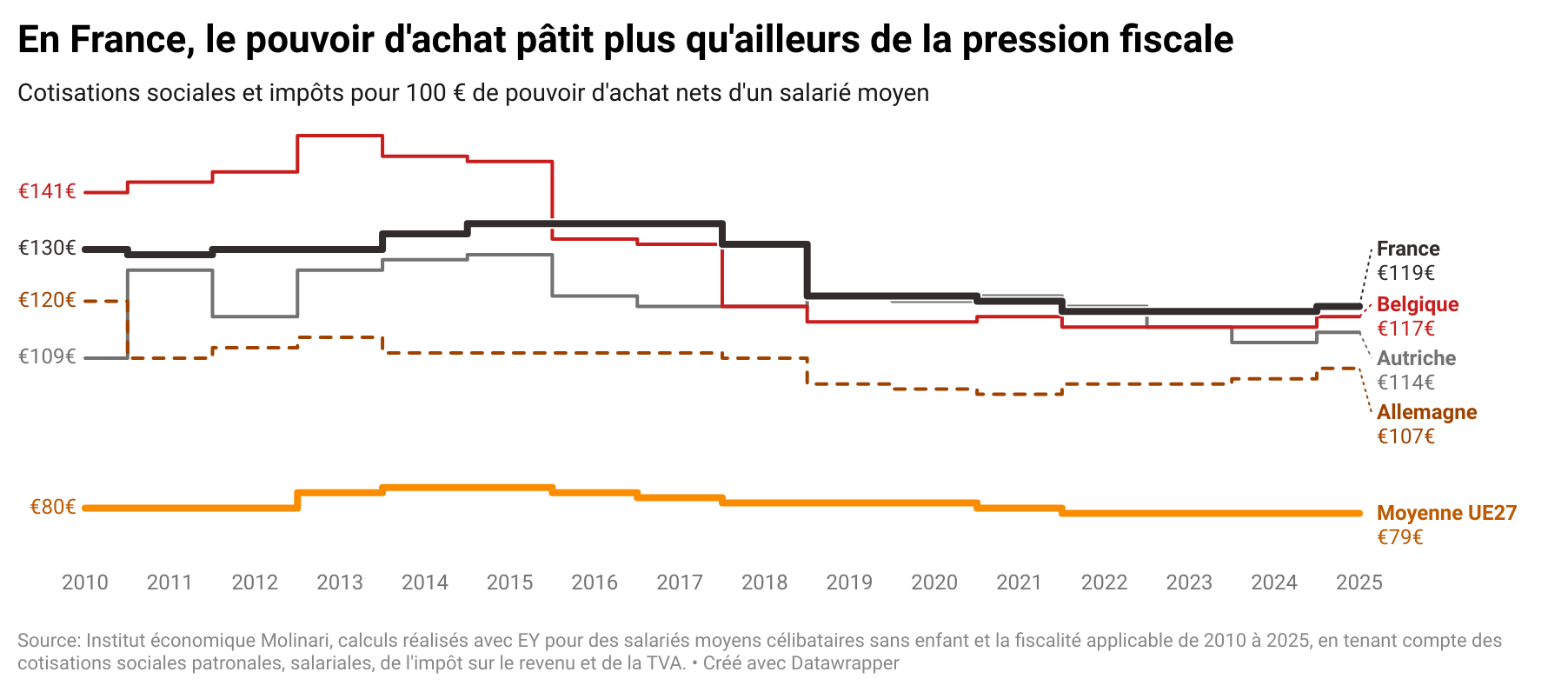

Dans ces trois pays la fiscalité a augmenté en raison du caractère progressif de l’impôt sur le revenu. Les salaires bruts ont augmenté et les cotisations patronales et salariales ont augmenté de façon proportionnelle, mais l’impôt sur le revenu a progressé plus vite que les revenus en raison de son caractère progressif lié aux seuils et tranches d’imposition. C’est ce qui explique les augmentations de la pression fiscale sur les salariés moyens et le recul du jour de libération sociale et fiscale d’un à deux jours en France, Belgique et Autriche.

Sur un an, seize pays de l’UE connaissent une augmentation des prélèvements obligatoires conduisant à un recul de la date de la libération fiscale et sociale. Il s’agit de l’Allemagne, de la Belgique, de la Croatie, de la France (-1 jour de liberté fiscale et sociale), de l’Autriche et de la Pologne (-2 jours), de Chypre, de la Grèce, des Pays-Bas, de la Slovénie et de la Tchéquie (-3 jours), de l’Espagne, l’Estonie (- 4 jours), de la Slovaquie (-5 jours), de la Lituanie et de l’Irlande (-6 jours).

Quatre pays sont stables, la Bulgarie, la Finlande, la Hongrie et la Roumanie.

Sept pays ont enregistré une baisse des prélèvements permettant de récupérer des jours de liberté fiscale et sociale. C’est le cas en Suède (+1 jour), au Danemark (+2 jours), en Italie (+3 jours), au Luxembourg et au Portugal (+6 jours), en Lettonie (+7 jours). Enfin, les salariés maltais se sont acquittés de toutes leurs charges et impôt 17 jours plus tôt, grâce à un élargissement des tranches d’imposition sur le revenu permettant à Malte de détrôner Chypre en tant qu’Etat membre de l’UE le moins imposé.

Dans 4 pays européens, les cotisations sociales et impôts sont plus élevés que le revenu disponible

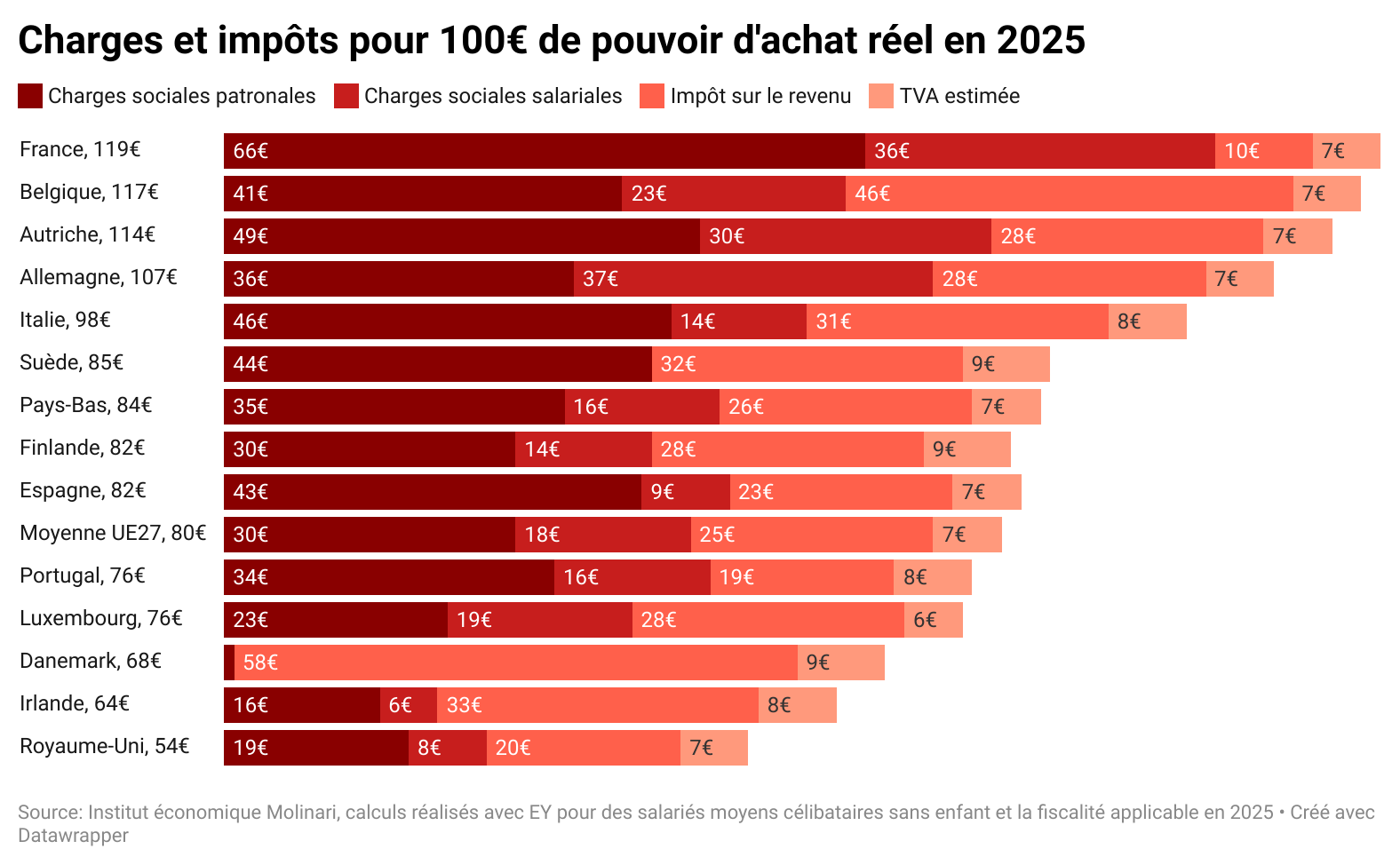

Avant de disposer de 100 € de pouvoir d’achat réel, le salarié moyen doit faire face à 119 € de cotisations et d’impôts en France, contre 117 € en Belgique, 114 € en Autriche, 107 € en Allemagne. Par comparaison, la moyenne de l’UE est de 80 €.

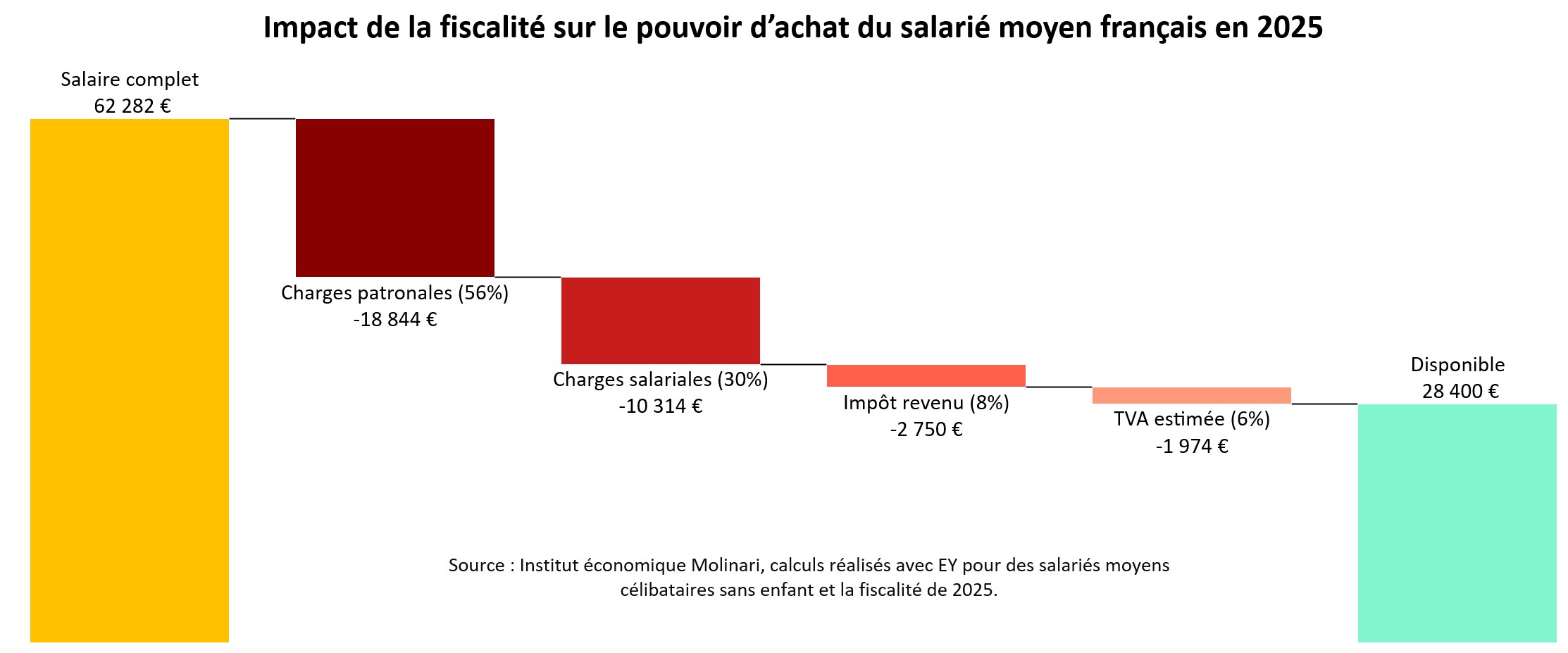

En France, un pouvoir d’achat réduit par 33 882 € de prélèvements obligatoires

La pression sociale et fiscale reste à des niveaux record en France et pénalise la compétitivité et le pouvoir d’achat des salariés moyens. Ils sont les plus fiscalisés dans l’Union européenne depuis 2023, en dépit des réductions de cotisations sociales opérées depuis 2015, et notamment de la transformation du CICE en baisse de cotisations patronales en 2019.

Le salarié moyen français coûte 62 282 € à son employeur. Mais son travail est si fiscalisé (54,4 %), qu’il ne lui reste que 28 400 € nets de charges et impôts. L’essentiel des prélèvements obligatoires sur le salarié moyen s’explique par les cotisations patronales (56 %) et salariales (30 %), l’impôt sur le revenu (8 %) ou la TVA ayant une place moindre (6 %).

Les cotisations sociales (29 158 €, 1er rang de l’UE) sont plus élevées que le salaire après impôts en France (28 400 €, 11ème rang de l’UE). Elles représentent 102 % du pouvoir d’achat après impôts, c’est le record parmi les pays de l’UE en moyenne à 48 %.

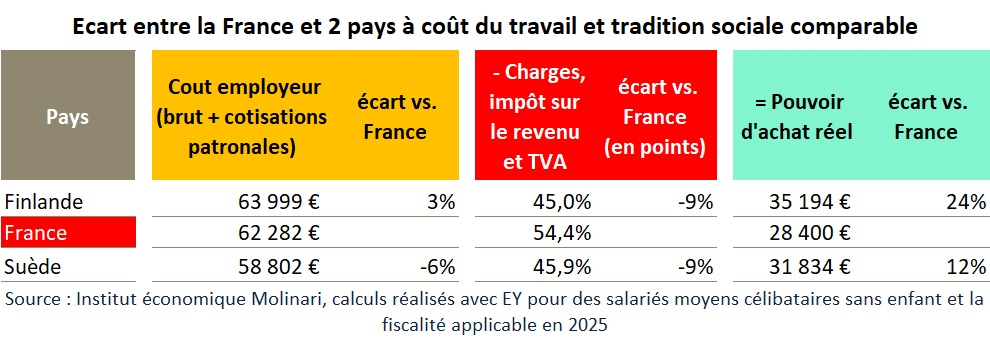

Le pouvoir d’achat du salarié moyen français est plus contraint que dans les pays de tradition sociale beveridgienne (Royaume-Uni et Irlande), mais aussi que dans les pays du Nord à tradition sociale proche de la nôtre. Pour un même coût employeur, le salarié moyen français touche 12 à 24 % de salaire net en moins que les Suédois ou Finlandais, bénéficiant eux-aussi de prestations sociales et de services publics significatifs.

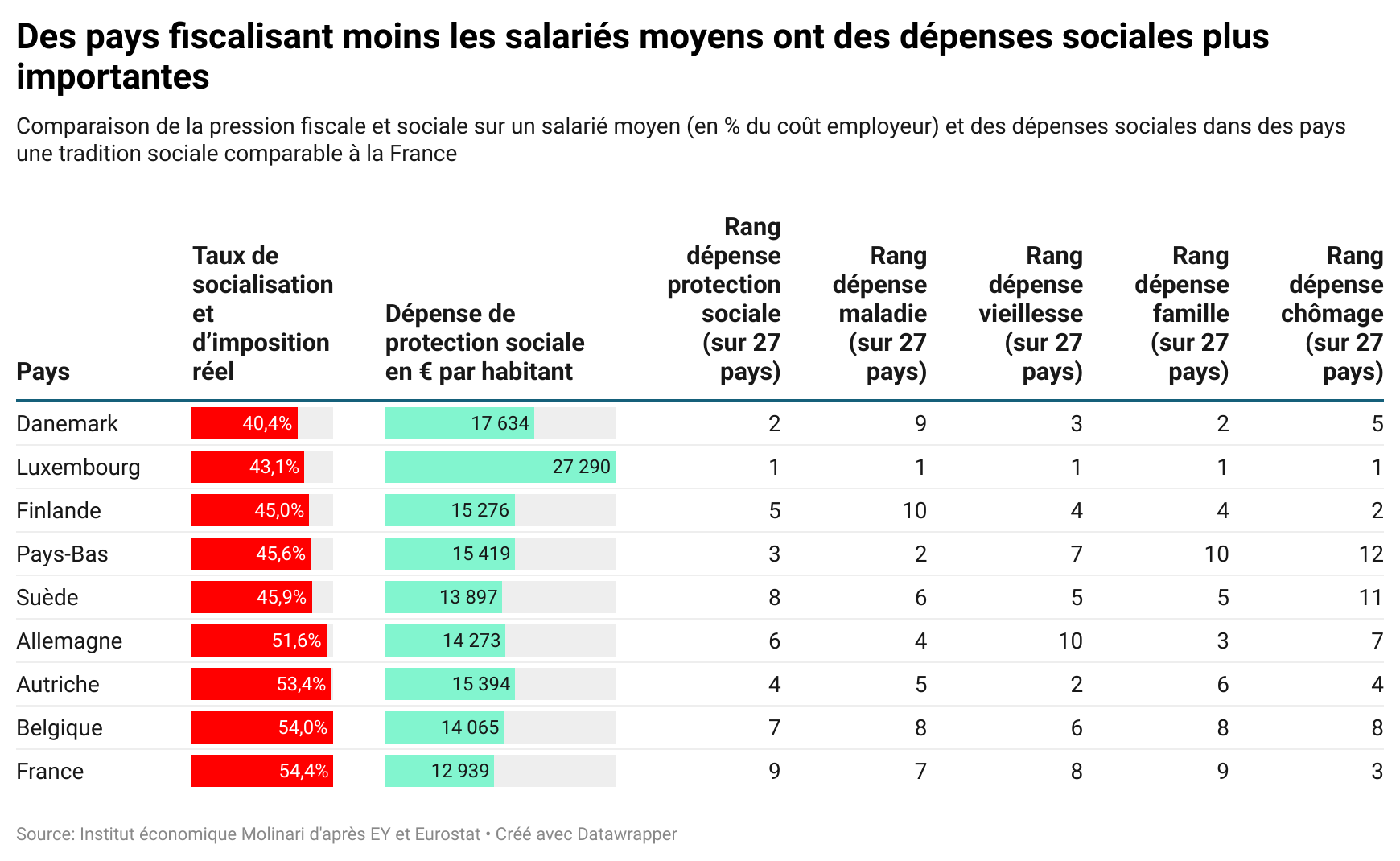

De manière générale, si les prestations de protection sociale rapportées au PIB sont plus élevées en France (31,3 % du PIB en 2023), l’écart est anecdotique avec la Finlande (31,2 %), faible avec l’Autriche (29,7 %), l’Allemagne (28,6 %), la Belgique, l’Italie ou le Danemark (autour de 28 %), la Suède (27 %) ou les Pays-Bas (26%).

Et surtout, lorsqu’on raisonne en dépenses de protection sociale par habitant, la France n’est pas la championne des dépenses sociales. Elle n’est que 9ème sur 27 dans l’UE derrière 8 pays fiscalisant proportionnellement moins les salariés moyens.

Des retraites qui pèsent trop sur les salaires des actifs en raison du sous-développement de la capitalisation

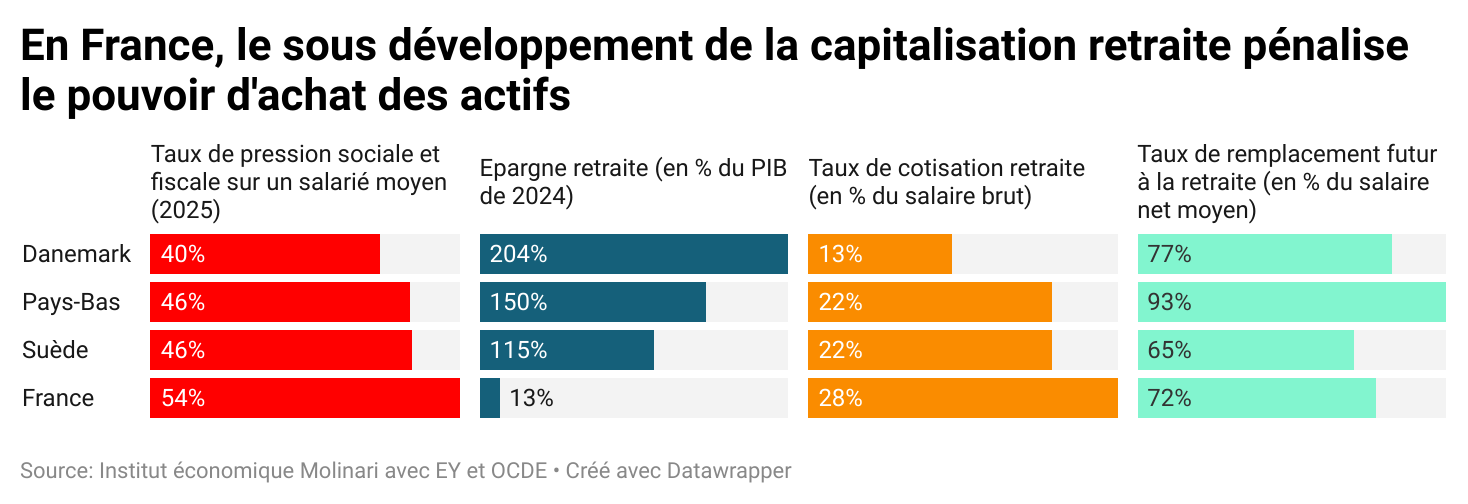

L’étude montre que les prestations sociales françaises ne sont pas « bon marché ». C’est notamment le cas pour les retraites, qui représentent 12 100 € de cotisations sociales par an pour un salarié moyen.

Financées quasi exclusivement en répartition, elles ont un rendement moindre que dans les pays ayant développé des capitalisations collectives :

- La France est seulement 11ème en taux de remplacement futur à la retraite, le montant de la retraite par rapport au salaire moyen, alors qu’elle est 3ème en termes de taux de cotisation retraite.

- Les retraites coûtent 30 % plus cher aux salariés français avec des cotisations prélevées sur les salariés représentant 28 % du salaire brut contre 21 % en moyenne dans l’UE, pour un gain supplémentaire à la retraite d’à peine 6 %, avec un taux de remplacement représentant 72 % du salaire contre 68 % dans l’UE.

- Les salariés danois, champions européens de la capitalisation retraite collective, toucheront en moyenne 77 % de leur salaire (contre 68 % en France), alors qu’ils cotisent à peine 13 % de leur salaire (contre 28 % en France).

En France, les régimes de retraite par capitalisation sont peu développés. Ils représentaient 13 % du PIB placés fin 2024 contre 92 % dans les pays de l’OCDE, soit un écart de 1 à 7.

D’un point de vue individuel, le sous-développement de l’épargne retraite française représente une perte de chance ou une « taxe implicite » de l’ordre de 1 700 euros par an par actif et retraité par rapport à la moyenne de l’OCDE. D’un point de vue macroéconomique, le manque-à-gagner est de l’ordre de 3 points de PIB ou 80 milliards d’euros par an.

En prenant comme base de comparaison les 3 pays de l’UE ayant le plus misé sur l’épargne retraite (Danemark, Pays-Bas et Suède), le manque-à-gagner lié au sous-développement de l’épargne retraite est deux fois plus élevé. Il est de l’ordre 3 400 euros par personne en France, ce qui représente 6 % du PIB ou 160 milliards d’euros par an.

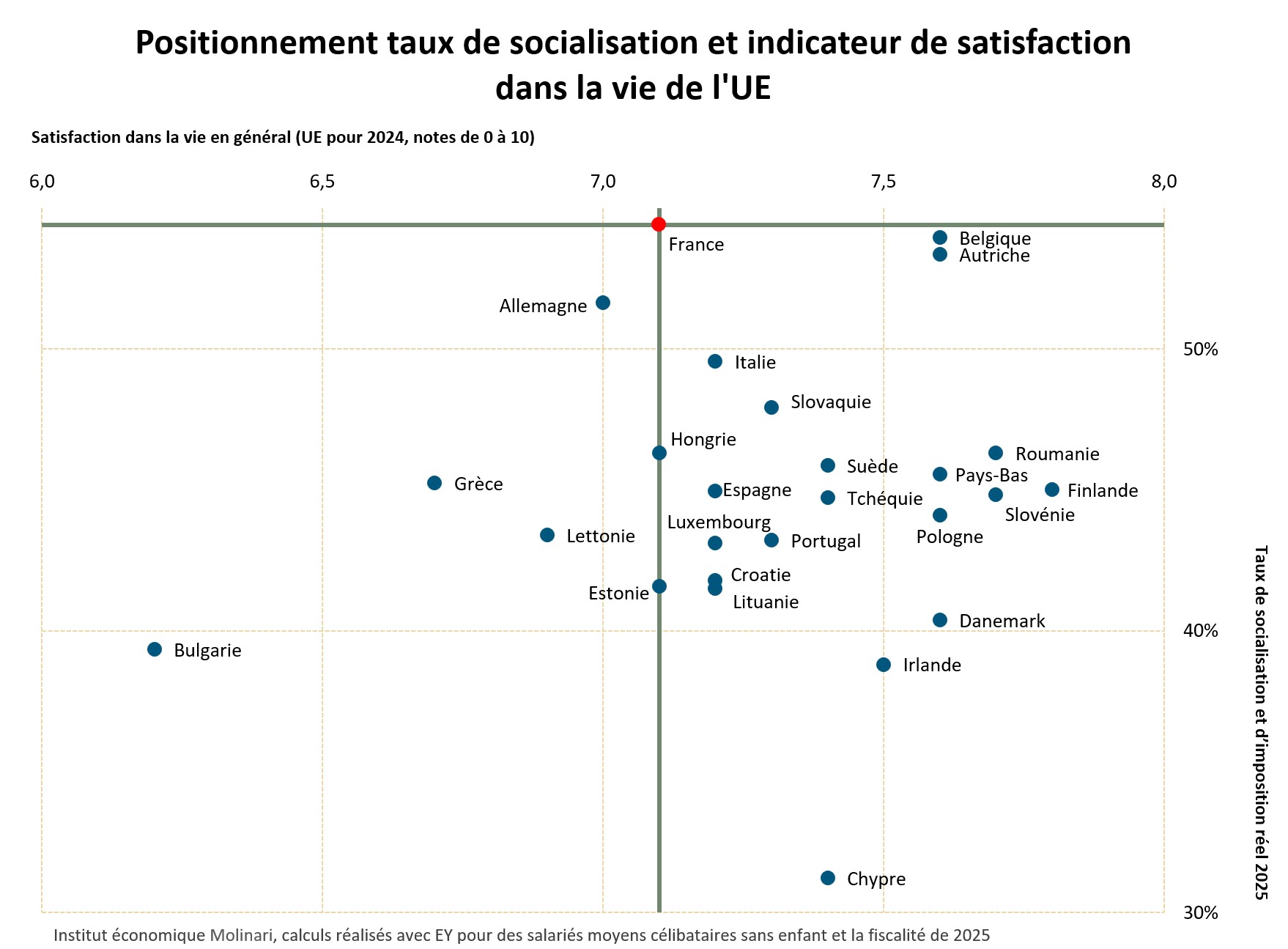

Plus de prélèvements obligatoires ne signifie pas plus de bien-être

L’étude montre que la pression sociale et fiscale française n’est pas synonyme de mieux vivre. La France est 21ème ex aequo sur 27 s’agissant de la satisfaction vis-à-vis de la vie et seulement quatre pays ont une satisfaction inférieure.

A PROPOS DU JOUR DE LIBERATION FISCALE

Le Jour de libération sociale et fiscale est le jour où le salarié moyen arrête en théorie de payer des charges et des taxes et peut disposer à sa guise des fruits de son travail. Cette date, présentée parfois comme le jour où le salarié cesserait de « travailler pour la collectivité », est plutôt celle où il devient libre d’utiliser, comme il le souhaite, les fruits de son travail.

Les calculs portent sur un salarié célibataire ayant le salaire moyen de chaque pays. Ils tiennent compte des cotisations patronales et salariales aux régimes obligatoires de droit public ou de droit privé (mutuelles, fonds de pension…), de l’impôt sur le revenu et de la TVA applicable en 2025.

La particularité de cet indicateur de liberté économique est de rendre concrète la situation des salariés moyens de l’UE en intégrant la fiscalité sur le travail et la consommation de chaque pays. Les calculs des cotisations sociales aux régimes obligatoires, qu’ils soient de droit public ou de droit privé (mutuelles, fonds de pension…) et d’impôts sur le revenu sont faits par EY pour les 27 pays de l’UE.

CITATIONS

Cécile Philippe, présidente de l’Institut économique Molinari et co-auteure

« Contrairement aux idées reçues, l’importance des charges sociales et des impôts en France n’est pas la marque de meilleurs services publics.

La santé et l’assurance maladie, qui absorbe 20 % des dépenses publiques, souffre d’engorgements, d’un manque d’innovations et relègue au second plan la prévention.

Pour bien dépenser, il faut avoir le courage de vérifier le rapport qualité/prix des services publics. Nous avons perdu l’habitude de faire cette démarche de bon sens et de corriger le tir lorsque le rapport qualité/prix des prestations collectives n’est pas au rendez-vous. Il n’y a pas de raison que service public rime avec cher et médiocre. »

Nicolas Marques, Directeur général de l’Institut économique Molinari, co-auteur

« Pour redonner du pouvoir d’achat sans nuire à la compétitivité des entreprises, il faut avoir le courage d’affronter les enjeux structurels français. Il faut, en particulier, généraliser la capitalisation collective pour éviter que les salariés ne subissent une double peine, avec des cotisations retraites plus élevées qu’ailleurs et des retraites médiocres.

Au Danemark, le champion de la capitalisation en Europe, le financement des retraites est deux fois moins coûteux et les retraites sont plus importantes. Les cotisations représentent 13 % des salaires – contre 28 % en France »

James Rogers, chercheur associé à l’Institut économique Molinari, co-auteur

« Les salariés français, belges, autrichiens, allemands et italiens consacrent toujours plus de la moitié des sommes distribuées par leurs employeurs en charges et impôts.

Cela vaut la peine de se demander pourquoi ils ne reçoivent pas en retour les retraites les mieux financées, les meilleurs soins de santé ou les meilleures écoles et pourquoi ils ne sont pas en tête des indicateurs de développement humain ou de bien-être ».

RESSOURCES

L’étude La pression sociale et fiscale réelle sur le salaire moyen au sein de l’UE en 2025 (16ème édition) est disponible ici en Français : https://www.institutmolinari.org/wp-content/uploads/2025/07/etude-fardeau-fiscal-eu-2025.pdf

Une carte Datawrapper est disponible : Taux réel de taxation du salarié moyen en 2025

https://www.datawrapper.de/_/eWAOw/

Ainsi que 4 tableaux Datawrapper repris dans ce communiqué :

- Charges et impôts pour 100€ de pouvoir d’achat réel en 2025 : https://www.datawrapper.de/_/DWPRi/

- En France, le pouvoir d’achat pâtit plus qu’ailleurs de la pression fiscale : https://www.datawrapper.de/_/bHJKc/?v=2

- Des pays fiscalisant moins les salariés moyens ont des dépenses sociales plus importantes : https://www.datawrapper.de/_/5lkPT/

- En France, le sous-développement de la capitalisation retraite pénalise le pouvoir d’achat des salariés: https://www.datawrapper.de/_/SteKI/?v=2

A PROPOS DE L’INSTITUT ECONOMIQUE MOLINARI

L’étude est écrite par Nicolas Marques, Cécile Philippe et James Rogers de l’Institut économique Molinari.

L’Institut économique Molinari (IEM) est un organisme de recherche et d’éducation dont la mission est de favoriser une meilleure compréhension des phénomènes et défis économiques, en les rendant accessibles au grand public. Ses travaux contribuent à stimuler l’émergence de nouveaux consensus en proposant une analyse économique des politiques publiques illustrant l’intérêt de réglementations et de fiscalités plus clémentes. L’IEM est une organisation à but non lucratif, financée par les cotisations volontaires de ses membres, individus, fondations ou entreprises. Affirmant son indépendance intellectuelle, il n’accepte aucune subvention publique.

POUR TOUTE INFORMATION OU INTERVIEW, CONTACTER

Nicolas Marques, directeur général de l’Institut économique Molinari, co-auteur de l’étude

nicolas@institutmolinari.org, +33 6 64 94 80 61

Cécile Philippe, présidente de l’Institut économique Molinari, co-auteure de l’étude

cecile@institutmolinari.org, +33 6 78 86 98 58